Resentator: Nurhadi, Ph.D. | Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

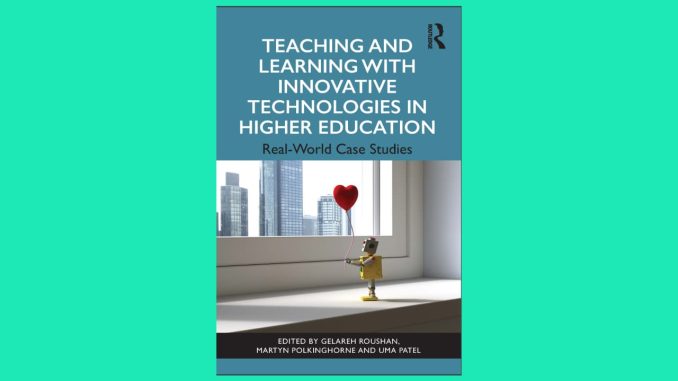

Buku Teaching and Learning with Innovative Technologies in Higher Education: Real-World Case Studies (Routledge, 2025) yang dieditori oleh Gelareh Roushan, Martyn Polkinghorne, dan Uma Patel menghadirkan rangkaian studi kasus tentang pemanfaatan teknologi inovatif di pendidikan tinggi. Kehadiran buku ini sangat relevan dengan konteks global di mana universitas dituntut beradaptasi dengan era digitalisasi, diversitas mahasiswa, serta tuntutan untuk meningkatkan metode dan kualitas pembelajaran. Alih-alih sekadar diskursus, buku ini menampilkan praktik nyata yang diramu oleh lebih dari 60 kontributor dari berbagai universitas di Inggris, Eropa, Australia, dan Amerika, yang memberi inspirasi sekaligus refleksi kritis bagi para staf pengajar.

Secara keseluruhan, buku setebal 259 halaman ini terdiri atas enam bab tematik yang berisi 32 studi kasus, diawali dengan pengantar dan diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum berbagai lesson learnt dari para penulis. Secara runtut, struktur bab pada buku ini diawali dengan Bab pertama yang membahas animasi, simulasi, dan visualisasi; Bab kedua tentang pembelajaran daring; Bab ketiga mengenai keterlibatan dan inklusi mahasiswa; Bab keempat mengulas Virtual Learning Environments (VLE); Bab kelima berfokus pada peningkatan standar pengajaran; dan Bab keenam mendalami pengalaman belajar mahasiswa. Struktur ini menunjukkan upaya menyajikan spektrum penuh dari transformasi digital di perguruan tinggi, mulai dari aspek pedagogis, teknis, hingga pengalaman mahasiswa.

Inovasi Simulasi dan Pembelajaran Daring

Bab pertama (hlm. 12-51) memaparkan enam studi kasus yang menekankan bagaimana animasi, simulasi, dan visualisasi dapat “bring teaching to life” dengan menghadirkan konsep yang sulit dijangkau melalui metode konvensional. Contoh yang menarik adalah penggunaan Virtual Field Trips yang memperluas aksesibilitas lapangan; penggunaan virtual laboratories untuk pengembangan kemampuan pemecahan masalah; serta holographic 3D representations yang membantu mahasiswa memahami proses kompleks.

Bab tersebut menegaskan peran immersive technologies dalam memperkuat keterhubungan antara teori dan praktik. Bagi Indonesia, pendekatan seperti ini membuka peluang pemerataan kualitas pembelajaran tanpa menunggu fasilitas fisik yang mahal tersedia, baik dari sisi gedung, peralatan, maupun biaya pemeliharaan.

Pada bab kedua (hlm. 52-83) mengulas berbagai strategi mendukung pembelajaran daring, dari Active Digital Education berbasis prinsip “learning by doing”, pemanfaatan Microsoft Teams untuk membangun kebersamaan, hingga desain ekosistem pembelajaran online. Satu studi bahkan mengembangkan model pedagogi untuk peneliti pascasarjana dengan menggabungkan elemen “live, static, and social.”

Intinya, teknologi daring harus diperlakukan sebagai ekosistem yang hidup, bukan sekadar saluran komunikasi. Catatan bagi Indonesia, keberlanjutan pembelajaran daring menuntut perhatian serius pada desain pedagogi, bukan sekedar pemilihan platform online atau pengadaan konten pembelajaran online.

Keterlibatan Mahasiswa dan Lingkungan Virtual

Bab ketiga (hlm. 84-123) menitikberatkan pada teknologi untuk meningkatkan keterlibatan dan inklusi mahasiswa. Konsep behavioral engagement dan affective engagement digunakan untuk memahami respons aktif maupun emosional mahasiswa terhadap pembelajaran. Ada pula contoh penggunaan Personalized Learning Designer dalam sistem Moodle untuk mengarahkan perilaku belajar, serta integrasi Equity Compass Tool yang dikembangkan dalam lokakarya refleksi kritis.

Dengan demikian, teknologi diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat keadilan dan keterlibatan mahasiswa. Dalam konteks Indonesia, praktik ini dapat membantu perguruan tinggi menjawab isu ketertinggalan akademik mahasiswa melalui intervensi berbasis data.

Pada bab keempat (hlm. 124-158) menyoroti potensi Virtual Learning Environments (VLE) dan Learning Management Systems (LMS). Studi kasus menampilkan penggunaan sistem daring untuk memonitor progres mahasiswa pascasarjana, menciptakan jalur pembelajaran yang fleksibel bagi mahasiswa internasional, hingga integrasi perangkat pengawas ujian demi memenuhi standar profesional.

Salah satu inovasinya adalah penggunaan platform Riipen yang menghubungkan mahasiswa dengan industri melalui pembelajaran digital berbasis pengalaman. Bab ini menegaskan bahwa VLE bukan hanya repositori materi, melainkan ruang interaktif yang mempertemukan akademik, administrasi, dan dunia kerja. Bagi Indonesia, pengalaman ini memberi inspirasi dalam pengembangan ekosistem kampus digital yang lebih terintegrasi.

Standar Pengajaran dan Pengalaman Mahasiswa

Bab kelima (hlm. 159-191) menguraikan bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan standar pengajaran. Studi kasus membahas pemanfaatan platform daring untung penilaian dan umpan balik, penggunaan JISC Online Survey untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa, hingga pemakaian point-of-view cameras dalam pendidikan guru.

Ada juga kerangka pedagogi digital yang bertujuan menciptakan konsistensi presentasi materi pada VLE. Dengan demikian, teknologi diposisikan bukan sekadar alat bantu, tetapi sebagai sarana untuk membangun standar kualitas pengajaran yang seragam. Catatan bagi pengembangan perguruan tinggi di Indonesia, standarisasi pembelajaran digital akan penting untuk mendukung akreditasi maupun mutu pendidikan tinggi.

Bab keenam (hlm. 192-224) berfokus pada pengalaman belajar mahasiswa dengan teknologi. Studi kasus menarik adalah LEGO® Serious Play® yang digunakan dalam konteks digital untuk mengatasi hambatan komunikasi, serta penggunaan synchronous collaborative platforms bagi proyek lintas disiplin. Ada pula refleksi kritis tentang risiko “innovation for innovation’s sake” yang bisa menjadi beban jika teknologi tidak diarahkan secara tepat. Bab ini menekankan pentingnya menyeimbangkan nilai tambah teknologi dengan kebutuhan humanisasi pembelajaran. Dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia, pesan ini relevan agar inovasi digital tidak menjadi formalitas, tetapi benar-benar memperkaya pengalaman mahasiswa.

Secara keseluruhan, buku ini menghadirkan kontribusi penting dalam wacana transformasi digital pendidikan tinggi. Dengan uraian studi kasus yang lengkap dan variatif, mulai dari virtual field trips hingga online collaborative platforms, buku ini memperlihatkan bahwa teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen strategis, bukan tujuan akhir.

Relevansi bagi Indonesia jelas: transformasi digital kampus perlu diarahkan pada peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran, keterlibatan mahasiswa, serta kesiapan menghadapi dunia kerja. Buku ini layak menjadi bacaan wajib bagi para dosen, pengelola perguruan tinggi, maupun pembuat kebijakan yang ingin membawa pendidikan tinggi Indonesia ke arah yang lebih inklusif dan adaptif di era Society 5.0 dimana pendidikan harus berpusat pada manusia (human-centered education) dan memanfaatkan teknologi digital canggih untuk meningkatkan kualitas hidup.

Be the first to comment